性裸体裸交丹麦,观察|上海美术教育中的“上戏现象”

- 我爱学习

- 2025-11-28 09:18:02

- 2

上海戏剧学院,一所以戏剧表演闻名的高等学府,却在过去八十年间孕育出一批影响中国乃至世界视觉艺术的杰出艺术家。从1945年建校至今,上戏的美术教育如何从舞台美术的实用功能中脱颖而出,形成艺坛瞩目的“上戏现象”?

澎湃新闻获悉,“现象·上戏:上海戏剧学院建校八十周年艺术大展”近日在上海海派艺术馆对外展出,以“拓荒先驱”“重大贡献”“实验探索”“桃李天下”与“未来种子”五大板块系统展示了上戏八十年的美术教育成果。

展览汇集了上海戏剧学院80年来131位艺术家的150余件作品,从民国时期熊佛西、颜文樑等名家画作与文献资料,到张祖英、陈钧德、蔡国强、俞晓夫等的代表作,再到年轻学子充满探索精神的AI艺术创作,呈现了上海美术教育的“上戏现象”,也见证了上海美术教育的多元与跨界。

1956年,上海市华山路630号的上戏大门

“上戏现象”的渊源:从先驱奠基到多元拓展

走进上海海派艺术馆“现象·上戏:上海戏剧学院建校八十周年艺术大展”展厅,迎面而来的是一组巨幅的人像海报,包括熊佛西、颜文樑、孙浩然、徐甫堡等,这些都是上海戏剧学院美术教育的先驱。

上戏的前身是上海市立实验戏剧学校,由著名戏剧家李健吾、顾仲彝、黄佐临等于1945年12月1日创立,熊佛西先生是首任院长,同年创建舞台美术系,早期的舞台美术教育汇聚了一批名家大师。

上海海派艺术馆“现象·上戏:上海戏剧学院建校八十周年艺术大展”序厅。 澎湃新闻 图

“现象·上戏:上海戏剧学院建校八十周年艺术大展”中的文献

此次展览的“现象·上戏”大展的“拓荒先驱”板块中,便聚焦了熊佛西、颜文樑等早期教育家的艺术实践与文献,如熊佛西的国画《喜上眉梢》、颜文樑的风景油画等,他们在美术教育中一直将扎实的美术基础训练列为艺术人才培养的根基。

展出的颜文樑风景画

1958年,上海戏剧学院办起了建校史上唯一一期“工艺美术班”,这在上戏的美术教育史上是一次特殊的尝试。当时的素描老师徐甫堡师从刘开渠先生,色彩老师杨祖述是颜文樑、徐悲鸿的高足,周锡保教授则是一位著述等身、颇有名望的中国历代服饰史专家和工艺美术设计家。

上海海派艺术馆展出现场

上世纪七八十年代,上戏受文化部委托开设美术系,下设油画、国画、版画三个专业。当时,上海缺乏高等美术院校,上戏一马当先承担起了培养美术人才的重任。那些年,上戏舞台美术系的风景画教学尤为出名,因舞台布景需要画大画面的风景,无形中锻炼了学生整体组织画面和把握色彩的能力。

对于当年上戏的美术教育,艺术家胡项城回忆说:“上戏舞美系的存在是为戏剧配置布景,绘画不过是戏剧空间、灯光、音响等综合艺术中的一个服务于‘他者’的基础课。因为不需要有主题表现,因而画什么已不重要,在配合完成集体主义戏剧艺术的余时,怎么画就成了大家的兴趣所在。没有权威、没有主题,所以风格开放,当然,这与早期上海遗留下来的现代派的实验也有一份渊源。”

“到八十年代初期,各种具象、抽象形式和各种材料的试探已十分普遍,水粉画、油画的各种研究,宣纸上画油画、绘画装置和水火在绘画上应用等五花八门,杨祖述、胡若思、徐甫堡、孔柏基、陈景和、蒋有作、高生辉、廖炯模、侯烽民、林曦民、方思聪、陈钧德、王邦雄、李山、李伟、胡雨心……各显神通,几乎每人的画法各不相同。”胡项城说。

1976年,上戏舞美系师生在黄山写生

“上戏现象”的形成:跨界融合与艺术的广阔

“上戏现象”这一概念最早于上世纪末由美术学界提出,指的是上海戏剧学院这样一所规模精致的艺术院校,却集中涌现出一批在国内外产生重要影响的视觉艺术家。在此次展出的“现象·上戏”大展的“重大贡献”板块,便汇集了张祖英、蔡国强、周长江、俞晓夫等一批有影响的艺术家代表作。“实验探索”部分则突出了陈箴、李山、张健君等人在当代艺术领域的先锋姿态,展现了上戏人在“85新潮”前后的实验精神。

一些艺术学者分析认为,“上戏现象”的形成,源于上戏独特的美术教育理念和跨界融合的培养模式。上戏的舞美教育设有扎实的美术基础课程,无论哪个方向,美术学习与创作能力都是舞台美术人才培养的基本要求。当这种扎实的基础教学与戏剧观念的多元化表达、舞台美术的多媒介呈现碰撞在一起时,就会产生打破藩篱、跨界赋能、融合创新的效力。与专业美术院校不同,上戏作为一个综合性的艺术院校,导演、表演、戏文、舞美等专业齐全,这种多学科交融的环境为学生提供了独特的成长土壤。

展出现场

评论家范钟鸣并非毕业于上海戏剧学院,他此前回忆说:“同其他美术院校相比,上戏一开始便显得有些特殊。这倒不是因为学校历史悠久,也不是因为与风光热闹的演艺界能搭上边儿。对于学习美术的人来说,最主要的还是因为上海戏剧学院里面有几位民国时期留下来的美术老教师(教授),如闵希文、杨祖述等先生。他们一贯主张并延续、传承着的创作理念是:艺术应该充分体现出个人及其不同的个性,从某种角度来讲,这是最易接近艺术基本形态的一种艺术创作理念。”

展出的陈钧德作品

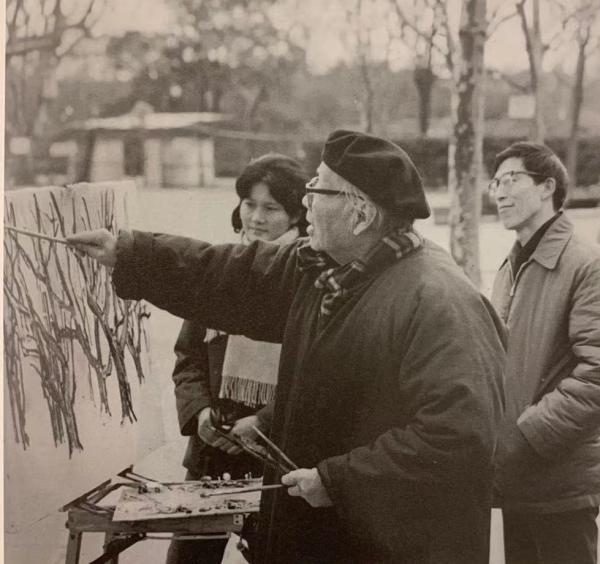

1977年,陈钧德夫妇与刘海粟在复兴公园写生。

1960年毕业于上海戏剧学院舞美系的陈钧德(1937-2019)是中国当代重要的油画家、美术教育家,也是一位隐士型画家。他的新写意油画风格抒情,明艳奇崛,舒展流畅,他在上戏时师从颜文樑、闵希文等,又问艺于刘海粟等名家。据陈钧德生前回忆,颜文樑在上戏讲课时像聊天,聊着聊着便将光影等知识说透了。毕业后,他们有时一起出去写生,他帮助颜文樑购买画材,“与老先生交往,最大的收获不是学到技巧,而是学到他们对绘画的态度和人品。”

从陈钧德的这些回忆可以见出上戏艺术教育氛围的宽松。

颜文樑在上戏观看学生作品

艺术学者、上戏教授王邦雄在关于“上戏现象”的文章中认为,舞台设计不是单纯的平面表达,它是空间的展示,它需要许多装置,使用许多材料,这样又对学生在材料运用的能力上会大于单纯学画画的美术院校。加上风景绘画不太涉及意识形态,所以学生可以大胆、自由、放松地发挥,无形中培养了学生艺术创造的“无法之法”,“艺术的‘物化’离不开人的观念,;离不开人的精神世界,精神世界越广阔越自由,艺术的疆域就越宽泛,越博大。”

展出的俞晓夫作品

从展出的作品看,无论是俞晓夫、蔡国强、张祖英等人的代表作,还是陈钧德、李山的作品,再到年轻学子充满探索精神的AI艺术创作,都可以从中看到这样的精神世界,上戏八十年的美术教育脉络与基因更是清晰可见。

展出的蔡国强作品

展出的李磊作品

“现象·上戏”大展的“未来种子”板块展出作品

据悉,“现象·上戏”展览作为上戏八十周年校庆的重要活动之一,将持续至12月18日。